"So, wie es ist, bleibt es nicht - Helene Weigel" ist ein provokantes Film- und Epochenporträt, in dessen Zentrum Helene Weigel steht: Theater-Ikone, Wiener Jüdin, staatenlose Weltbürgerin, Intendantin des Berliner Ensembles, Frau der Extreme und Brechts.

Der Film rekonstruiert das Bild einer ungewöhnlichen Frau, die sich mit ihrer Kunst und in ihrem Leben als Avantgardistin weiblicher Emanzipation behauptet hat. Assoziativ folgt die Erzählung Versatzstücken ihres Lebens, das die widersprüchliche europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts in ihren Extremen spiegelt und dabei Fragen aufwirft, die uns heute noch immer beschäftigen: Es geht um das Überbordwerfen von bürgerlichen Konventionen: In der Kunst, in der Politik wie im Privaten. Der Wunsch nach einer besseren Zukunft lässt sie zur Antifaschistin und Kommunistin werden, früher als Brecht ist sie politisch aktiv. Kathleen Dunmore, die Enkelin ihrer guten Freundin Maria Lazar, mit der sie lange Zeit zusammenlebt, fasst die 20-er Jahre der jungen Frauen in Berlin so zusammen: "Even the fight against fascism, requires energy and commitment and enthusiasm and a form of joie de vivre. It’s not passively giving up. Resistance is exciting."

Flucht und Exil bestimmen bald fünfzehn Jahre ihres Lebens. Eine Annäherung an eine Frau vom Aufwachsen als Kind jüdischer Einwanderer im Wien der k.u.k. Monarchie, über die wilden 20-er Jahre in Berlin, wo die Weigel zum Star und zur Revoluzzerin wird, mit Machtübernahme der Nazis ins fünfzehnjährige Exil geht und danach in der DDR, Gründerin der bald europaweit wichtigsten deutschen Bühne, dem Berliner Ensemble, wird. Es ist eine verblüffend moderne Geschichte, die, bei allen Ambivalenzen, den heutigen feministischen Debatten vieles Voraus hat. "There is sort of a convention to how we think a family should be: that’s just a convention really. It was never expected for things to be normal", so reflektiert Enkelin Sarah Brecht. Der Film versucht einen Perspektivwechsel und versucht Helene Weigel jenseits der Stereotypen zu finden und ihr Raum zu geben. Denn während Brecht es ins 21. Jahrhundert geschafft hat, weiß man heute merkwürdig wenig von dieser eigensinnigen "Helli", deren bewegtes Leben einen in Atem hält und über das sie selbst lieber nicht viel erzählte.

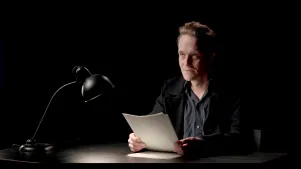

Der Film erzählt dabei auch die Geschichte der bahnbrechenden künstlerisch-intellektuellen Symbiose zwischen Brecht und Weigel. Beide haben ihre Arbeit immer unter einer politischen Prämisse gesehen: Der Film folgt ihrem Versuch, mit Theater die Welt zu verändern. August Diehl, der im Film die Briefe Brechts an Weigel liest: "Ich glaube die Zeit in der sie waren, hat sich ähnlich angefühlt wie unsere jetzt: Zeitenwandel. Man weiß nicht, wie es weiter geht, also eigentlich ganz im Sinne von 'So, wie es ist, bleibt es nicht'. In diesem Gefühl sind auch die Briefe: Das Vergängliche - das Vergängliche von der Welt in der sie leben und auch das Vergängliche von ihrer Beziehung und ihrer Theaterarbeit."

Als die Weigel feststellen muss, dass ihre Utopie von einem besseren Miteinander auch in der DDR durch die Borniertheit der Funktionäre an schmerzhafte Grenzen stößt, wird ihr Theater zunehmend zu einer Art anarchisches Matriarchat, Insel in Ost-Berlin. Der Film fragt: Was bleibt von ihrer Utopie?

Helene Weigel erzählt ihre Geschichte einerseits selbst in Interviewfetzen und Tonbandaufnahmen, die sich assoziativ mit Archivmaterial und heutigen Aufnahmen mischen. Wenn "ihre Stimme" nur als Text in Briefen vorhanden ist, übernimmt Birgit Minichmayr deren Interpretation. Hinzu kommen die Perspektiven ihrer Zeitgenossen und –genossinnen Karin Michaelis, Therese Giehse, Maria Lazar oder Martha Feuchtwanger. Diesen innigen, ihr Leben lang andauernden Beziehungen zu anderen künstlerisch und politisch tongebenden Frauen, spürt der Film nach.

Umfangreiches, zu Teilen neu digitalisiertes Ton-, Bild- und Filmmaterial ermöglicht eine emotionale Erzählweise, in welcher der unverwechselbare Wiener Witz, den die Weigel wohl nie verlor, immer wieder durchblitzt. Gleichwohl ist es eine zutiefst menschliche Erzählung von Liebe, Sinnsuche, dem, was bleibt und ein Plädoyer gegen Faschismus und Krieg.

Mit: Birgit Minichmayr, August Diehl, Katharina Thalbach, Sarah Brecht, Johanna Schall, Manfred Karge, Rolf Becker, Sanda Weigl, Asja Braune uvm.

Gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der FFA, dem DFFF, BMKOES, MA7, ÖFI & Zukunftsfonds Österreich in Zusammenarbeit mit ARTE und in Koproduktion mit dem BR und RBB

In Kooperation mit dem Berliner Ensemble und der Akademie der Künste

Im Verleih von Neue Visionen