Karolin Trachte: Du sagst es, "Familienalbum" - warum heißt der Abend im Untertitel so?

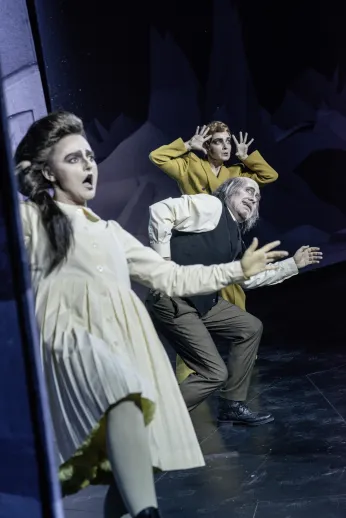

Rieke Süßkow: Als wir das Bühnenbild entwickelt haben, wollten wir darin zunächst mit "begehbaren" Porträts der Vorfahren umgehen. Es entstand die Idee, dass das Bühnenbild eine Art Buch ist. Und dann wurde es eben: ein Album. Die Entscheidung das auch so zu nennen, war ein ziemlicher Kurzschluss. Aber dann hat es sich eingelöst. Solche Dinge sind auch manchmal schicksalhaft: indem man es festlegt, prägt es ja die Entscheidungen, die man unterwegs trifft. Wir wollten ein Familienalbum machen, ja - es ist aber auch dadurch zu einem geworden. Zwei Beispiele, wie sich das zeigt: ein Album hat ja die Funktion der Konservierung von Erinnerung. Dieses Festhalten manifestiert sich in der Spielweise, die Standbilder und “Tableaux vivants” sind Ausdruck festgehaltener Momente, wie Fotos oder Statuen. Mich interessieren diese unterschiedlichen Dynamiken und Brüche, auch in anderen Arbeiten. Wie auch das Leblose und das Lebende einander gegenüber zu stellen, oder die Mechanik des Bühnenbilds gegenüber dem organischen Körpern. Ein anderes Beispiel ist die Zeitlichkeit: im Familienalbum gibt es ja von Seite zu Seite keine spezifische Zeit. Die Zeit, die zwischen dem einen und dem nächsten Foto vergangen ist, wird nicht erzählt - das entsteht im Betrachter.

Karolin Trachte: Wieso ist diese Inszenierung ohne Text?

Rieke Süßkow: Wir wollten uns damit auseinandersetzen, wie etwas, das man mit Sprache nicht ausdrücken kann, doch einen Ausdruck findet. Das ist das Experiment. Das kennt doch jeder: man würde manchmal gerne die Hand von jemandem aufs eigene Herz legen können, und ihn wissen lassen, was darin vorgeht. Und auch diese Abgründe, das Archaische oder Monströse, unsere Gene oder die Ahnen - das ist uns doch selbst nicht über Sprache zugänglich. Gerade die Sprache ist eben viel zu rational, um Zugang zu diesen Dingen zu bieten. Wie kann ich so etwas fassen?

Der Versuch ist durch die absoluten Gebärde, den Tanz oder die Mimik zu einem Kern vorzudringen, der uns - zumindest über die Sprache - manchmal selbst unzugänglich ist. Es spitzt unsere Bearbeitung des Stoffs weiter zu auf die Frage, was handelt in einem Menschen und ist die Gewalt außer- oder innerhalb der Figuren?

Karolin Trachte: Aber die Geschichte von Elektra, die Handlung, wird ja trotzdem erzählt. Wie? Welche Erzählweise ist da entstanden?

Rieke Süßkow: Natürlich funktioniert die Erzählung erstmal auch hier über Figuren und eine Chronologie der Geschehnisse. Ich denke, dass man den Ablauf der Ereignisse schon versteht, wenn auch jeder ein wenig anders. Aber das ist nicht mein Hauptinteresse. Sondern dass durch Körper in Bewegung, bestimmte Wiederholungen, aber auch die Dynamik des Bühnenbilds, des Lichts, der Musik etc. andere Assoziationsräume aufgehen, die wir als Theatermacher aber nicht bestimmen können. Wir können das nur öffnen… Jenseits dessen, was wir zu "erzählen" glauben, ist ein Theaterbesuch ja auch als Ganzes ein Erlebnis. Auch ein körperliches - mir haben zum Beispiel viele berichtet, dass man beim Zuschauen körperlich "mitgearbeitet" habe, dass sich Spannungen übertragen haben. Oder sogar, dass sie einen steifen Nacken hatten (lacht.) Ist nicht meine Absicht. Aber kann passieren…

Karolin Trachte: Du hast auch schon in anderen Regie-Arbeiten gezeigt, dass du dich für Regelhaftigkeit interessierst. Du erfindest Spielprinzipien, die häufig deutliche Einschränkungen im Spiel sind - entdeckst darin aber eine Freiheit. Wie ist das gemeint?

Rieke Süßkow: Freiheit an sich, gibt es nicht. Nur im Verhältnis zu den Grenzen, die sie letztlich doch immer hat. Indem wir uns bewusst machen, dass wir in bestimmten Regeln leben, in Abhängigkeiten, können wir die Freiheit spürbar machen. Freiheit an sich kann ich nicht zeigen! Ich kann im Theater Gefangensein zeigen, und dann wird auch ihr Gegenteil, die Freiheit, sichtbar. Wenn du so willst, sind Regeln eine Art Kontrastmittel.

Es wird mir häufiger gesagt, dass meine Regiearbeiten formal sind. Ich verstehe das nicht ganz, weil ich denke im Theater ist alles Form. Jede Form ist im Theater auch eine Entscheidung. Und es gibt Formen, die sind näher an der Konvention und da gerät dann aus dem Blick, dass es trotzdem auch formale Entscheidungen sind. Konventionen lassen uns vergessen, dass auch die konventionelle Form eine Form ist. Und wie bei Ideologien kann man sich die Bedingungen der Form besser bewusst machen, wenn man sich darüber verständigt. Also das Stummsein ist in dieser Inszenierung ein Prinzip, es dient aber dazu über die Möglichkeiten und Grenzen von Sprache nachzudenken. Und weil man das im Theater eben nie nur im Denken tut, sondern immer auch praktisch - im Spiel - entsteht dabei bestenfalls eine neue, ganz eigene Sprache. Ein Sprechen ohne Sprache...