"Wer eine Maske will, muss sie tragen. Aber wer einzig nach Selbstverwirklichung strebt, weiß nie, wohin er geht. Hat man das Gewicht der Sonne gewogen, die Mondphasen vermessen und die sieben Himmel Stern für Stern kartografiert, so bleibt da immer noch man selbst." O. W.

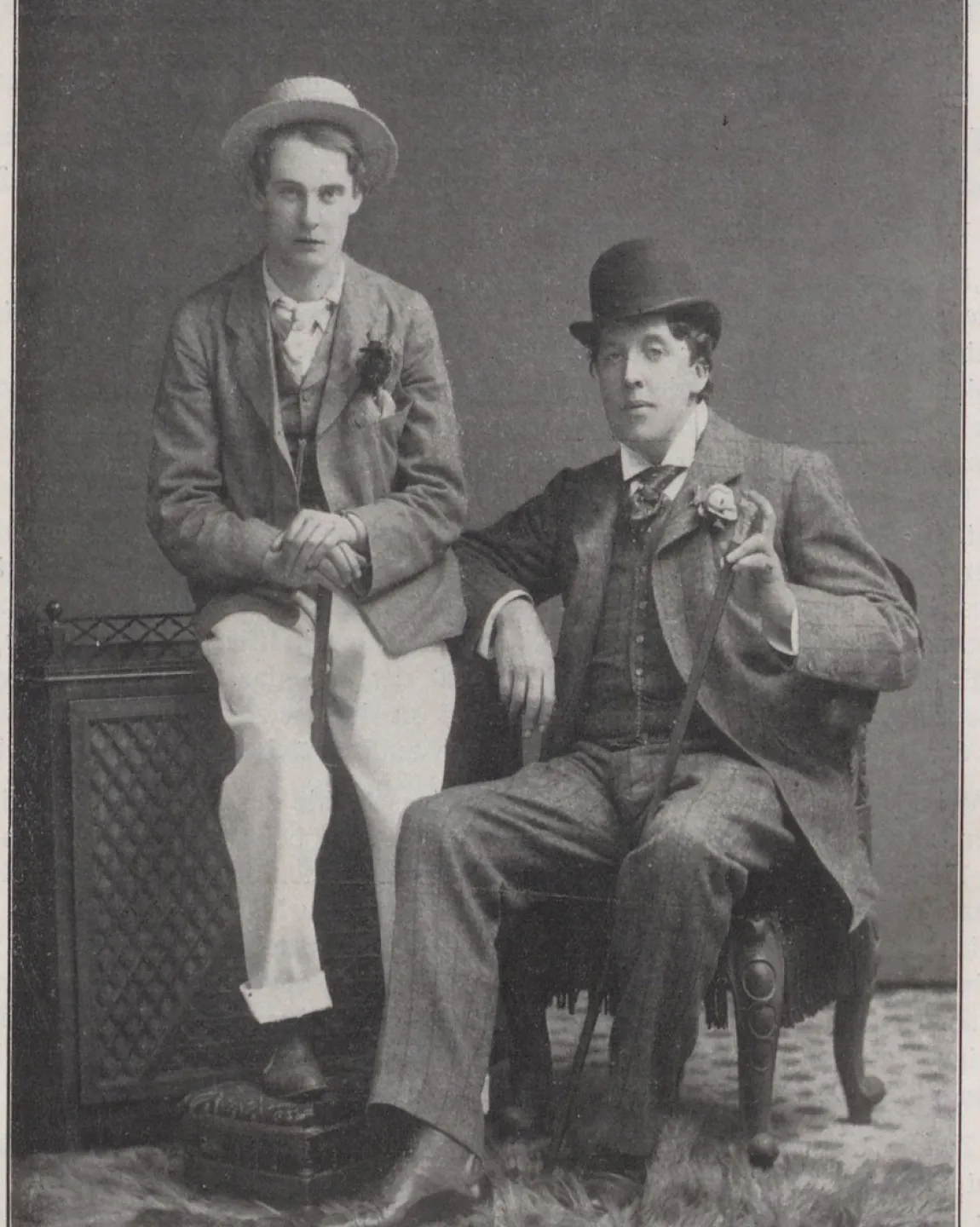

Oscar Wilde wurde 1895 zu zwei Jahren Haft verurteilt – weil er provozierte; weil er sich über Konventionen hinwegsetzte, weil er Männer liebte und sich nicht versteckte. Sein Strafprozess war ein Exempel – weniger gegen eine Tat als gegen eine Haltung, gegen seinen unbändigen Drang nach Freiheit und Anerkennung. Sein langer Brief an Alfred "Bosie" Douglas aus dem Gefängnis, der unter dem Titel "De Profundis" bekannt wurde, ist der letzte Aufschrei eines gebrochenen, aber nicht gebändigten Geistes; das Protokoll eines Menschen, der stets nach den Grenzen seines bürgerlichen Lebens gesucht und der am Ende alles verloren hat. Wilde schreibt mit größter literarischer Meisterschaft von Verachtung und Einsamkeit, von Stolz und Schmerz. Und über eine Gesellschaft, die nicht duldet, was sie nicht versteht. Was bleibt, wenn einem alles genommen wird, was man je war? Was lässt sich noch hoffen, wenn man nichts mehr hat außer sich selbst?

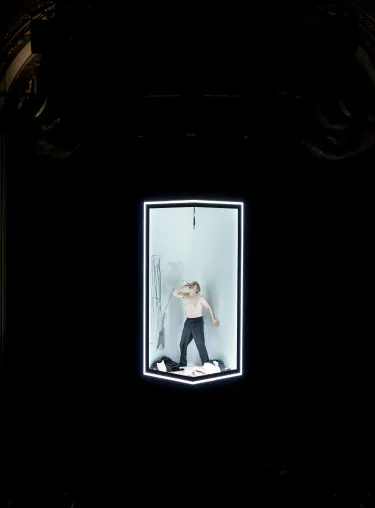

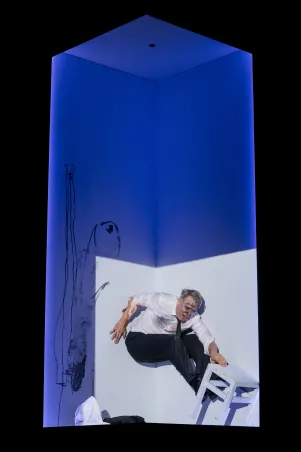

Regisseur Oliver Reese bringt Wildes sprachgewaltigen Versuch, sich durch die Kunst das Leben zurückzuerobern, mit Jens Harzer auf die Bühne. Mit "De Profundis" gibt Harzer sein Debüt als Ensemblemitglied.

"Die besten Theaterinszenierungen des Jahres 2025": Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gehört "De Profundis" zu den zehn besten Inszenierungen des Jahres 2025.

Was bleibt von einem Leben?

Woran denken Sie, wenn Sie den Namen Oscar Wilde hören? An seinen Roman "Das Bildnis des Dorian Gray" vielleicht. Sein "Märchen vom selbstsüchtigen Riesen". Möglicherweise an seine Bühnenstücke, an Bonmots und Anekdoten. Vermutlich denken Sie aber vor allem an einen "Dandy", einen "Provokateur" und "Wortakrobaten". Wilde – der extravagante Liebling der Londoner Salons, ein ironischer Weltgeist im Maßanzug, ein Leben eingedampft zur Karikatur, umrissen von grellen Konturen. Wir machen uns ein Bild – und entlasten uns von allen Widersprüchen.

Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre hat diese Dynamik analysiert: Der Blick des Anderen, schreibt er, fixiert. Er verwandelt Menschen in Objekte. Er definiert. Er legt fest – bis das Selbstbild im Spiegel des Urteils zerfällt: "Die Hölle, das sind die anderen." Und: "Der Blick hat die Kraft, mich nicht nur zu beobachten, sondern zu definieren – bis mir das eigene Selbst entgleitet."

Oscar Wilde spielte mit diesem Blick; er entzog sich ihm nicht, sondern posierte für ihn und provozierte ihn. Er suchte das Rampenlicht und spielte mit seinem öffentlichen Bild.

Er unterlief Erwartungen, übersteigerte sie, kehrte sie um. Er stellte sich auf einen Sockel und erklärte sich zum König der Welt. Und dafür musste er letztlich zahlen: mit seiner Freiheit, seiner Gesundheit, dem Verlust seines öffentlichen Lebens.

Am 25. Mai 1895 verurteilte ein Londoner Gericht Wilde zu zwei Jahren Haft und Zwangsarbeit – wegen "grober Unzucht". Das Urteil war vor allem ein moralisches, das nun juristisch vollstreckt wurde: Ein Mann, der sich nicht an die unausgesprochenen Regeln hielt, wurde öffentlich gebrandmarkt. Denn obwohl offiziell für seine Sexualität verurteilt, war Homosexualität auch im viktorianischen England kein seltenes Phänomen – wohl aber musste sie unsichtbar bleiben. Wilde jedoch weigerte sich, im Schatten zu leben. Sein eigentliches Vergehen war nicht sein Begehren, sondern seine Sichtbarkeit.

Denn Sichtbarkeit ist ein Privileg – und nicht jede:r durfte sie sich leisten. Wilde war zwar der Sohn eines angesehenen irischen Arztes, wurde in Oxford ausgebildet, bewegte sich souverän in den Kreisen der kulturellen Elite. Doch er blieb wirtschaftlich abhängig von seinem literarischen Erfolg und war kein fester Bestandteil der aristokratischen Welt, der er angehören wollte. Seine teure Kleidung und seine Extravaganz waren nicht nur Pose, sondern auch Strategie und Spiel: ein Versuch, durch Stil, Witz und Inszenierung soziale Grenzen zu überschreiten. Ein Spiel mit hohem Einsatz jedoch. Denn in einer Gesellschaft, die sich über Codes wie Sprache, Kleidung und Netzwerke selbst stabilisiert, bedeutet Abweichung nicht nur Exzentrik, sondern Subversion.

Genau hier beginnt die Ambivalenz, die Wilde zu einem Vorreiter der Moderne und ihn zugleich so schwer fassbar machte: War er Rebell oder Opportunist, der die Pose nutzte, um sich zu profilieren? Selbstdarsteller oder Moralist? Individualist oder Spiegel seiner Zeit?

Die Literaturwissenschaftlerin Sos Eltis beschreibt ihn als eine Figur, die "zwischen Rollen changierte, ohne sich je festzulegen". Er war Dandy, Satiriker, Märtyrer – aber auch ein zutiefst konservativer Ästhet, der an Ordnung und Schönheit glaubte. Gerade diese Widersprüchlichkeit macht ihn zu einer Figur von bestürzender Aktualität – in einer Gegenwart, die Eindeutigkeit fordert und Ambivalenz kaum noch aushält.

Natürlich spielte Wilde Rollen – viele sogar. Aber sie dienten nicht vor allem der Täuschung, sondern der Offenlegung: Seine Komödien – wie "Ein idealer Gatte" oder "Bunbury oder Ernst sein ist alles!" – entlarven die viktorianische Oberschicht mit chirurgischer Präzision. Sie zeigen auf, wie ein gesellschaftliches System alles, was es nicht benennen kann, diszipliniert und verdrängt. Der Literaturwissenschaftler Joseph Bristow nennt seine Stücke "Diskursanalysen der viktorianischen Klassenmoral".

Aber auch Wilde war Teil dieser Gesellschaft. Er war Beobachter und Beteiligter zugleich. In seinen Texten findet sich diese Spannung zwischen Außenseitertum und Anpassung, zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit und der Lust an der Provokation. In einer Gesellschaft, die sich durch das Unsagbare stabilisiert, kann Sprache Verrat bedeuten. Und in einer Ordnung, die sozialen Aufstieg streng kontrolliert, wird jeder ästhetische oder moralische Bruch zum Affront.

Das Unterlaufen von Fest- und Zuschreibungen, der Zweifel an der einen Wahrheit und den Glauben an den Triumph der Kultur über die Natur machten ihn zum Wegbereiter der Moderne und zum Feind der starren viktorianischen Gesellschaft.

Dass Wilde – in Selbstüberschätzung vielleicht? – diesen Affront bis ins Äußerste trieb, brachte ihn schließlich ins Gefängnis. Und mit der Verurteilung 1895 endet nicht nur Wildes Karriere, sondern auch sein Leben als Künstler. Zurück blieb ein Mann, dem seine Bühne genommen wurde. Und mit ihr die Sprache.

Denn was ihn zerstörte, war nicht allein das Urteil. Es war die Isolation, das Verstummen, der Entzug der Öffentlichkeit. Wilde, der große Stilist, Meister der Formulierung, wurde zum Schweigen gebracht. Seine Werke wurden von den Bühnen verbannt, er selbst durfte erst nach anderthalb Jahren im Gefängnis wieder schreiben – ein gezielter Akt sozialer Auslöschung.

In der Einzelzelle von Reading Gaol schrieb er kurz vor der Entlassung "De Profundis". Ein langer Brief an seinen Geliebten Lord Alfred Douglas und eine literarische Selbstvermessung: schmerzlich, tastend, ungeschützt. Wilde blickt auf sich zurück – mit Demut, aber nicht mit Reue. Das ironische Spiel weicht der Klarheit, die gezielte Pointe dem Ernst der Existenz. Es ist eine literarische Passionsgeschichte, eine Reflexion über Schmerz, Verantwortung und Identität. Wilde findet im Leiden keine Erlösung, aber eine Tiefe und Selbstreflexion, die ihm zuvor verschlossen war. Ein Mann, der sich selbst zum Objekt machte, um in einer Gesellschaft zu reüssieren, die den Individualismus nicht schätzte, wird zum Subjekt. In der Abgeschiedenheit der Zelle kann sich Wilde vom Blick der anderen befreien – er lässt ihn hinter sich. „Denn jeder tötet, was er liebt“, dichtet er im einzigen Werk, dass er nach seiner Entlassung noch zu schreiben vermochte: "Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading".

Zwei Jahre nach seiner Entlassung starb Wilde am 30. November 1900 in Paris. Verarmt, vereinsamt und krank.

Heute gilt Wilde als Ikone: als Märtyrer, als queeres Symbol, als Wegbereiter der Moderne. Doch gerade diese Ikonisierung trägt eine neue Gefahr in sich: Sie macht ihn wieder zum Objekt. Wieder zur Oberfläche.

Denn so ehrenvoll diese Zuschreibungen sind – sie fixieren ihn erneut im Außen. Wilde war nie eindeutig. Nie bequem. Nicht nur Opfer – auch Störung. Auch Täter.

Er stieg hinab in den "Morast" und in die Welt der Kriminellen, der jungen Prostituierten und Zuhälter. Auch das gehört zu den vielen Gesichtern des Oscar Wilde. Auch dafür wurde er verurteilt.

Was bleibt nun von einem Leben?

In einer Gesellschaft, die auf Eindeutigkeit drängt, ist Ambivalenz ein Angriff auf den Status quo. Wilde hielt ihr die Mehrdeutigkeit entgegen: Ironie, Maskenspiel, Stil als Waffe und als Schutzschild. Er zeigte, dass man den Normen nicht entkommen muss, um sie zu unterwandern – manchmal reicht es, sie zu überhöhen. Er spielte mit den Regeln. Er brach sie. Und er zahlte den Preis dafür.

Sartre schrieb: "Der Blick des Anderen konstituiert mich als das, was ich bin." Oscar Wilde wurde zu einem Bild gemacht, das ihn zunächst adelte – und schließlich erstickte: Der Dandy. Der Verführer. Der Märtyrer.

Was bleibt von Oscar Wilde?

Vielleicht genau das: Ein Werk, das es wiederzuentdecken gilt – auch jenseits von Zuschreibungen. Eine Stimme, die nicht schweigt. Ein Widerspruch, der nicht aufzulösen ist.

Von Johannes Nölting

- Oliver Reese Regie und Bearbeitung

- Hansjörg Hartung Bühne

- Elina Schnizler Kostüme

- Jörg Gollasch Musik

- Steffen Heinke Licht

- Johannes Nölting Dramaturgie